文心澄观,笃行致远——文学院曹冬栋

“东湖之水,珞珈之山,山高水长,流风甚美。”秋光澄明之际,我有幸经学校遴选,作为骨干教师负笈珞珈,在这里汲取前沿学术养分,浸润先进教学理念。武大钟灵毓秀的自然风光,薪火相传的百年历史,博雅温润的人文气质,深深吸引着我,让我心怀热爱,跨越山海。在这所承楚地风华、续百年弦歌的学府,实现了从教学认知到学术视野的深度重塑。

一、文韵珞珈,澄怀观道

珞珈之韵,在山水与文脉共生。秋日珞珈山枫红漫阶,东湖波漾烟水,风穿梧桐叶隙,裹挟着古诗词的清雅;驻足万林艺术博物馆,三星堆青铜兽面与盘龙城朱砂玉璧交相辉映,映现长江文明多元一体的深厚底蕴;老斋舍沿山而建,十六斋舍以《千字文》为名,朱漆斑驳门楣间,百年校史的厚重气息似在流转。这份浸润在山水间的文韵滋养着我的教育初心,让我懂得育人当如珞珈山水,既要以景致引人入胜,更要以文脉涵养心灵。

山水与文脉的交融

武大珞珈山前 武大老图书馆前

武大凌波门外东湖前武大万林艺术博物馆前

万林艺术博物馆内“盘龙城·三星堆—长江流域青铜文明的兴起”专题展

二、文心珞珈,探赜深耕

在武大访学的这段时光,我沉浸式参与了多元教研活动。走进本科、硕士与博士课堂,聆听师者授业解惑。

“宣之乎斯文,君子以经纶”,步入文学院振华楼,便能看到这院训的标识。武大文学院诸师的治学与育人之道,恰是对院训的生动诠释,尽显深厚底蕴。

武大文学院振华楼内振华楼内院训标识

其治学重守正。承乾嘉“实事求是、无征不信”之风,院中诸师授课重实证、尚考据。吴光正师讲图像与文献考据,鲁小俊师讲书院课艺,皆立实证,不尚空论。

其研究贵融通。珞珈文脉兼具荆楚文化之沉厚与现代学术之开阔,诸师治古代文学,不困于单一朝代、文体,而以文化视野贯通。陈文新师梳理明清学术流派,陈水云师解析词学思潮,将研究置于文化与历史宏观语境中,以此探索文人精神。

其育人尚沉潜。李建中师讲《庄子》,高文强师讲《坛经》,李松师讲政治美学,先引学子潜心研读元典、交流感悟,再佐以史料考辨梳理文论思想,以培养潜心向学之风。

考镜章黄,厚学博雅的学术传统兼具理性深邃与感性浪漫的中文课堂

陈水云老师的《中国文学思潮》课堂安生老师的《先秦两汉文学研究》课堂

鲁小俊老师的《中国古代文学1》课堂

王启玮老师的《中国古代文学3》课堂赵昱老师的《四部要籍概述》课堂

武大的学术氛围,还体现在多元的教学形态与深度的学术实践中。《学术前沿》课上的博士圆桌讨论,师生围绕文学理论的多维阐释各抒己见,让我看到学术思辨的张力;东湖研学《庄子・秋水》篇,将“秋水时至,百川灌河”的文句与湖光山色相融,让哲思与生命体验共鸣;我亦旁听古代文学博士论文开题答辩,从选题价值到论证逻辑,从史料运用到创新点挖掘,答辩者对古典文本的独到诠释与师者的精审点拨相得益彰;校图书馆丰富的文献,成为学术研究的坚实依托,为我的吴大澂课题与地方志课题研究提供了关键支撑。

中国古代文学专业博士开题答辩会

收藏千册芸编、万轴典籍的武大总图书馆被称作珞珈山上的“霍格沃茨”——珞珈文库

继续教育学院为我们精心安排了每周一次的学术讲座。我系统学习了“博雅教育与专业教育”“课程思政的道与术”等教育理念与实践方法。李建中教授提出AI时代中“以‘人’为元,以‘兼’为智,以‘贲’为径”的课堂美学建构,更是解决了我如何平衡技术工具与学生主体地位的教学困惑。

武汉大学李建中教授“AI时代的课堂美学”讲座

武汉大学杜莉教授“课程思政的道与术”讲座

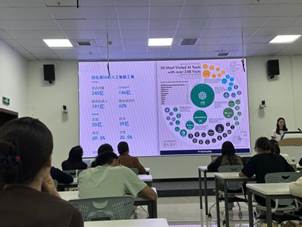

武汉大学数据科学博士郭颖“从ChatGPT到DeepSeek:如何在智能浪潮中‘深度求索’”讲座

武汉大学图书馆副馆长刘霞“助力教学与科研:武大图书馆资源与服务”讲座,数字人文融入文史研究

武汉大学副教授阮晴“源于心灵的教学”讲座

在武大,讲坛、研讨会灿若星河,无需远行便能对话各界翘楚。文学院中文创意写作课尤重前沿实践,多邀文坛、影视界知名作家、编剧担任导师。此次特邀《东宫》等现象级影视作品的原著作者“匪我思存”,她主讲的“网络文学新变之我见”反响热烈。我提前四十分钟入场,因座无虚席,站立聆听两小时;在学术研究领域,陈小文教授主讲的“庄子‘奇谐寓言’的现象学阐释”讲座,学者围绕《逍遥游》中“今将图南”的逻辑实证与“意在言外”的哲理超越展开深度辩论,没有权威的压制,只有思想的交锋。

中国网络原创爱情小说领军人物,畅销书作家匪我思存“网络文学之新变之我见”文学讲座,座无虚席

山东大学陈小文教授的“庄子‘奇谐寓言’的现象学阐释”学术讲座,讲座后的深度辩论

北京大学张学谦助理教授“进入一项研究的文献学路径”学术讲座

黑龙江大学满学研究院王敌非研究员“清代语言政策及满族双语化进程”学术讲座

武大文学院“出土文献研究的新视野与新方法”青年论坛

三、文思珞珈,知行相济

普鲁斯特说:“美好的事物让我们获益匪浅。”这段访学时光,让我对武大“自强、弘毅、求是、拓新”的校训从文字认知走向实践体悟,更深化了教学反思。

研修班开学仪式

武大樱顶上的一米阳光

《论语・述而》载:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”优质的课堂,并不只停留于知识的单向传递,更需要以人为元,着力培育学生的君子人格,尊重其天性、启迪其仁心与悟性,而这离不开教师自身深厚的学术素养与赤诚的教育情怀。教师对经典文本有通透的理解,方能更好引导学生挖掘文字背后的思想力量;教师对教育事业怀向道而行的赤诚,方能更好在课堂互动中传递人文关怀的温度。正如武大文学院院长于亭所言:“艰辛和挑战并不仅来自知识,更多地来自观念的历险和人格之塑造。”因此,教师当以终身学习提升素养,以修己之心涵养品格。

武汉大学李建中教授在“AI时代的课堂美学”讲座中提出“以人为元”的教育观念

接下来的访学时光里,我将持续深耕专业,结合我校学情,探索适配的转化方式,将武大的研学思路与思辨模式融入教学实践。我愿将珞珈流风之美传递给更多光华学子,助力他们在经典研读与学术思辨中,扎实走好文学探索之路。

武大落英湖武大凌波门外东湖日出